埋もれた銀座の記憶

かつて銀座の中心部、晴海通りと昭和通りが交差する場所に「三原橋地下街」と呼ばれる独特な空間が存在した。この地下街は、戦後の復興期に生まれた日本の地下街の中でも特に古い歴史を持ち、昭和の雑多で人間味あふれる雰囲気を色濃く残した場所だった。2014年にその幕を閉じるまで、三原橋地下街は銀座の華やかな表通りとは対照的なディープでノスタルジックな世界を形成していた。本記事では、三原橋とその地下街の歴史をたどり、昭和の面影を刻んだ三原橋の物語を辿ってみたいと思う。

江戸の水路、昭和の地下へ

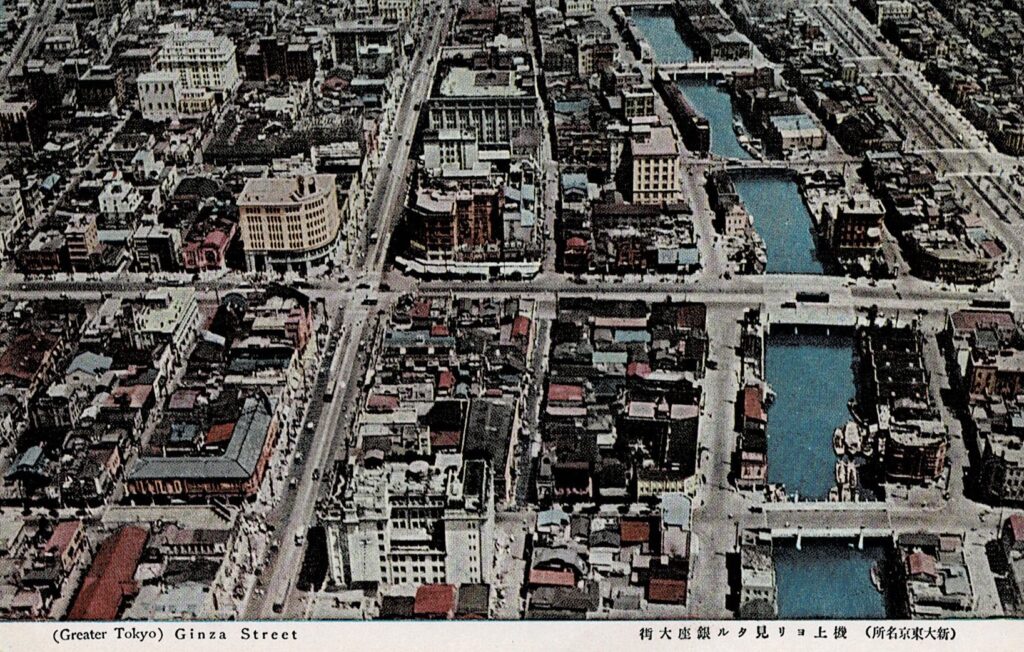

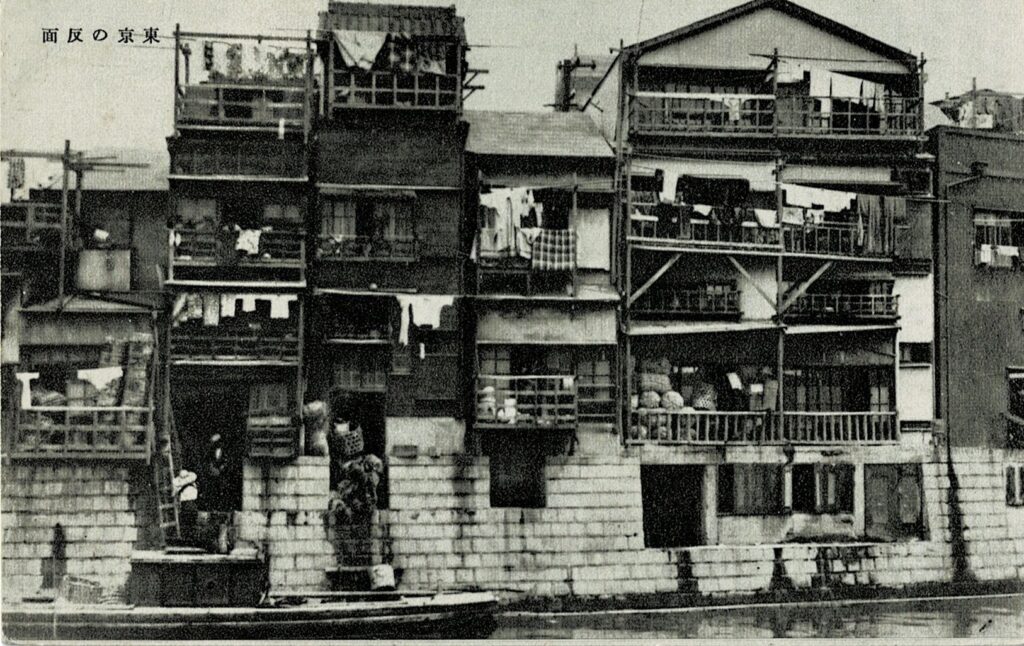

話は江戸時代に遡る。1603年、徳川家康の江戸開府とともに、三十間堀川が掘られた。銀座の中央通りと昭和通りの間を流れるこの運河は、江戸の物流を支える大動脈だった。三原橋は1700年代後半、この川に架けられた橋の一つ。1929年には関東大震災後の復興で、モダンなプレートガーダー橋に生まれ変わった。1948年、戦災の瓦礫で三十間堀川が埋め立てられると、川は消え、橋だけがぽつんと残された。都電が走る三原橋は撤去が難しく、埋め立てられた川底の空間が新たな舞台となる。1952年、こうして三原橋地下街は誕生した。日本初の地下街の一つで、建築家・土浦亀城が手掛けた。フランク・ロイド・ライトの薫陶を受けた彼は、橋のアーチを天井に活かし、曲線が織りなす独特な空間を作り上げたのだった。

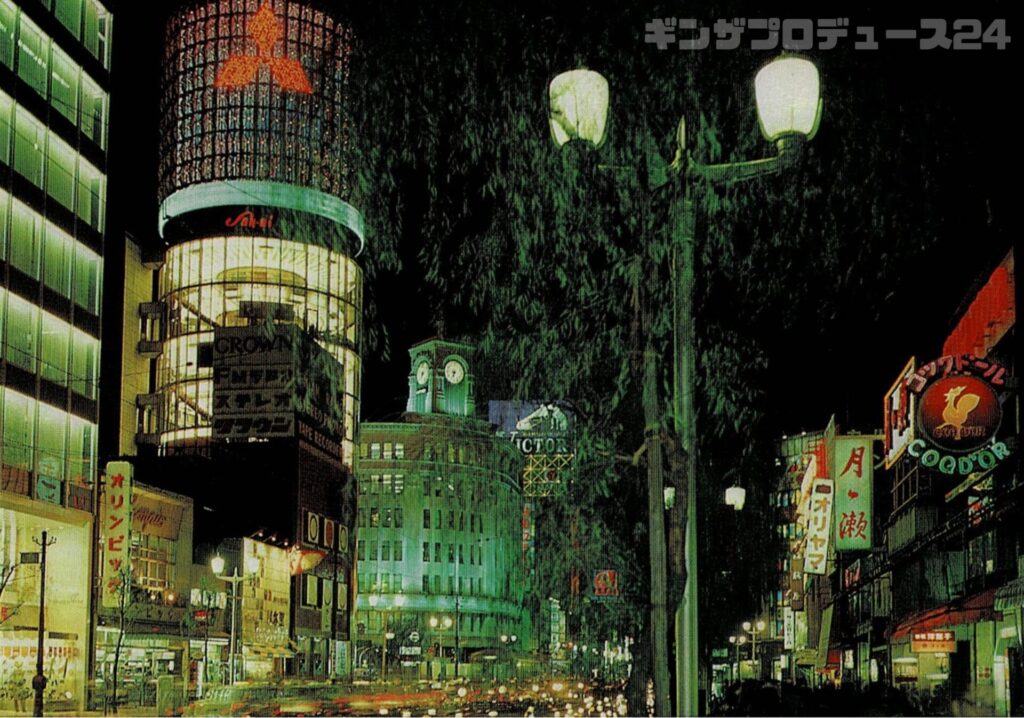

銀座の裏顔、ディープな昭和

三原橋地下街は、銀座の華やかな表通りとはまるで別世界。1950年代、観光案内所を名目に始まったこの地下街は、すぐにパチンコ店やディープな飲み屋で溢れかえった。

1967年にはピンク映画の「銀座地球座」、後に「銀座シネパトス」が開業し映画館文化を色濃く残した。カウンターだけの「お食事処三原」や、橋のアーチに沿ったカーブが愛らしい「三原カレーコーナー」は、働く人々の胃袋を支えた。ここには、銀座の表舞台では見えないいくつもの人間模様があったようだ。映画館の壁に残る常連のサイン、地下鉄の振動が響く店内、酔客の笑い声。清濁併せ吞むこの空間は、昭和の温もりをそのまま閉じ込めたタイムカプセルだった。

消えた地下街

時は流れ、2011年の東日本大震災で耐震性の問題が浮上。2013年に銀座シネパトスが閉館し、2014年、「三原カレーコーナー」の閉店とともに地下街はひっそりと幕を閉じた。2020年までに地下空間は埋め戻され、晴海通りの隆起を解消する工事が完了。

三原橋地下街の閉鎖を惜しむ声は多かった。学生や建築家による「三原橋の将来を考える会」が再生を模索したが、現代の都市計画は昭和の遺物を飲み込んだ。銀座はますます観光客向けの街へと変貌し、働く人々のための安らぎの場は減りつつある。かつて三原橋地下街でカウンターに座った職人やサラリーマンは、銀座が「働く人のまち」だった時代を懐かしむ声も…。

地下街が遺したもの

三原橋地下街は、銀座のもう一つの顔だった。そこには戦後の復興期のたくましさ、昭和の雑踏のなかで生きる人々のリアルがあった。東銀座の地下通路にひっそり残る歴史の写真や、かつての店主たちの記憶が、その存在をわずかに伝える。銀座は変わり続ける。しかし、三原橋地下街が刻んだ昭和の残響は、都市の底に静かに響き続けるだろう。表通りの輝きに隠された、泥臭くも愛おしい銀座の物語。それを追いかけることは、現代の私たちに、街の多面性と人間の営みを思い出すきっかけを与えてくれている。

銀座の三原橋地下街は、江戸時代の三十間堀川に架かる橋から生まれ、戦後の1952年に開業した日本最古級の地下街。埋め立てられた川底を活用し、建築家・土浦亀城が設計したアーチ天井の空間は、銀座の華やかな表通りとは対照的な、昭和の雑多な魅力に満ちていた。パチンコ店、ピンク映画館「銀座シネパトス」、「三原カレーコーナー」など、清濁併せ吞む場の雰囲気が、働く人々の日常を支えた。しかし、東日本大震災後の耐震性問題で2014年に閉鎖、2020年までに地下空間は埋め戻されたが、銀座の「働く人のまち」の記憶を閉じ込めたこの地下街は、昭和の人間臭い息遣いを今に伝えていた。現在、地上の三原橋は「三原橋街角広場」に生まれ変わり人々のオアシスとなっている。

執筆:ginzaboy

Photo:ギンザプロデュース24

COMPANY